Musicspecial - 30 Jahre Raï: Sex & Drugs & Rock'n'Roll aus Algerien

Die algerische Popmusik Raï feiert ihre Ankunft in Frankreich und damit auch in Europa vor 30 Jahren. Das Musikspecial - vom ersten Konzert in Paris über Stars wie Khaled und Rachid Taha und die neue Raï-Generation.

Sendung zum Thema

30 Jahre Raï | Morgen, 29. Januar 2016, 06.00 - 18.00 Uhr

-

Bild 1 vergrößern

+

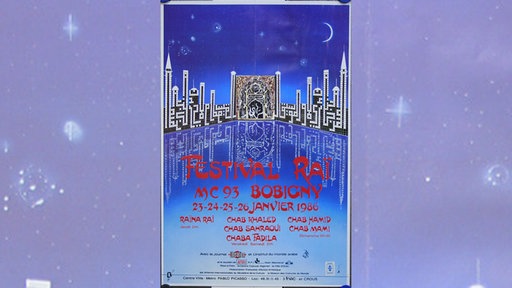

Das Plakat des legendären Raï Festivals in Frankreich, 1986.

Raï ist die wichtigste und weltweit bekannteste algerische Musik. Am 23. Januar 1986 überquerte Raï das Mittelmeer und landete offiziell in Frankreich. Ein dreitägiges Festival in Bobigny nahe Paris, bei dem damals alle Stars des Genres auf der Bühne standen, markiert die Ankunft außerhalb Nordafrikas. Seitdem sind 30 Jahre vergangen, in denen Raï sich mit so gut wie jeder aktuellen Musik - von HipHop über Pop zu Reggae und Techno - gekreuzt hat und in vielen Ländern Europas Erfolge feiern konnte. Heute Abend (29. Januar 2016) wird das Ereignis in Paris mit einem Mega-Konzert gefeiert, bei dem über 50-Raï-Künstler auf der Bühne des Zènith in Paris stehen werden: die Legenden und die Newcomer, die Sängerinnen, Sänger, Musiker und die DJs.

Die Vorgängerinnen

Raï entstand zwar schon in den 1920er-Jahren in Oran, einer Hafenstadt, die ohnehin liberaler war, als die Hauptstadt Algier. Doch erst in den 80er-Jahren nahm Rai so richtig Fahrt auf, als junge Musiker, Sängerinnen und Sänger statt nur mit Flöten und der unter den Arm geklemmten Handtrommel Darbukka, die Songs auch mit Geige, Akkordeon, Saxophon, Synthesizer und E-Gitarren begleiteten. Aber schon in seinen Anfängen war Raï eine abrupte Abwendung von den klassischen poetischen Bildern in den Songtexten, die von Gazellen mit roten Augen erzählten, wenn sie Frauen meinten und von Beduinen und Löwen handelten. Im Raï hielt endlich die Realität Einzug und mit ihr auch die kulturelle Vielfalt Algeriens. Die verschiedensten Einflüsse - osmanische, spanische, französische, korsische, marokkanische, türkische, katalanische - schlugen sich nicht nur in den Dialekten nieder, sondern auch in der Musik. Gesungen wurde auf Hochzeiten oder anderen Feiern und in den Cabarets, ab den 60er-Jahren dann auch in den Cafés von Barbès, dem maghrebinischen Viertel von Paris. Dorthin waren viele algerische Arbeiter ins Exil geflohen und mit ihnen waren die Cheikhats gekommen, die Raï-Sängerinnen vergangener Zeiten. Die bekannteste von ihnen war die inzwischen verstorbene Cheikha Remitti, die seit den 50er-Jahren kein Blatt vor den Mund nahm in ihren Liedern. Ihr Name ist eine Verballhornung von "remettez-moi" - übersetzt: "Schenken sie mir nach", denn im Gegensatz zu einer vom Koran reglementierten Gesellschaft, sang sie von ihren Lüsten und Lastern. Sex & Drugs & Rock'n'Roll auf algerische Art eben. Cheikha Remitti ist bis heute die verehrte und geliebte "Mamie" aller Raï-Sänger und Sängerinnen.

Obszön, wild, ausgegrenzt, bedroht

Als sich die junge Generation aufmachte, Raï für sich einzunehmen und zu aktualisieren, war er in Algerien zwar nicht offiziell verboten, aber indirekt schon. Er galt als vulgär, als Musik der Straße, der Diebe, der Underdogs und durfte deshalb nicht im Radio oder Fernsehen stattfinden. Raï wurde trotzdem zum Symbol der Jugend und vermischte sich mit Pop, Rock, Reggae, Salsa und vielem mehr. Raï heißt Meinung und die jungen Sängerinnen und Sänger taten ihre Meinung kund, sie sangen vom Alltag, von existenziellen und erotischen Nöten. Die Songs um Tabu-Themen wie die Trennung von Mann und Frau, die Sexualmoral oder die verkrusteten Familienstrukturen wurden zu Hymnen der arbeits-, wohnungs- und hoffnungslosen jungen Algerier, so wie die Hip Hop-Songs für die Schwarzen in den USA. Und Raï-Sänger wie Khaled, Hasni, Fadela und andere waren die Idole von Millionen frustrierter Jugendlicher. Erst 1985 wurde der Bann aufgehoben und seitdem läuft kein Festival und keine Fernseh-Show mehr ohne Raï-Stars und -Sternchen. Raï war kurz vor dem Durchstarten in eine internationale Karriere und hat Algerien seitdem mehr Anerkennung gebracht, als je ein politischer Repräsentant.

Oran - Paris

Natürlich war Raï schon lange vor 1986 nach Frankreich gekommen und der Soundtrack der Jugendlichen aus den maghrebinischen Einwandererfamilien, doch plötzlich fand er auch in der öffentlichen Wahrnehmung statt und wurde zum Aushängeschild der algerischen Kultur und zum ersten Global-Pop-Phänomen. Sänger wie Khaled oder Cheb Mami machten außerhalb Algeriens Traumkarrieren, nicht nur, weil sie tatsächlich außergewöhnlich schöne Stimmen hatten und gut singen konnten, sondern auch weil ihre Musik zwar einerseits sehr nordafrikanisch war, andererseits aber auch sehr modern. Khaled wurde zum König des Raï erklärt, der kleine drahtige Cheb Mami, der schon der zweiten Generation Raï-Sängerinnen und Sänger angehörte, die in Frankreich zu Welt-Stars wurden, nannte man den Prinzen des Raï. Khaled, damals noch Cheb Khaled - der junge Khaled - landete mit seinem Song "Didi" als erster arabischer Künstler in den französischen Single-Charts und blieb dort 20 Wochen. Der Song wurde ein derartiger Welt-Hit, dass der algerische Sänger mit dem ausufernden Lachen ihn 2010 zur Eröffnung der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika singen durfte. Inzwischen weiß man, er hat sich für "Didi" bei einem weit weniger bekannten Kollegen, dem Raï-Singer/Songwriter Cheb Rabah bedient, wie auch sein Kollege Cheb Mami für gleich mehrere Hits - beide wurden 2015 verurteilt und mussten dafür große Summen zahlen. Das Traumpaar des Raï aber waren in den 80er- und 90er-Jahren Fadela & Saraoui. Mit "N'sel Fik" landeten die beiden den ersten internationalen Raï-Hit und bei einer anschließenden Tour durch die USA lächelte Fadela von der Titelseite der New York Times.

Hasni & heute

Fadela & Saraoui und viele andere leben seit langem in Frankreich und nur manche der Raï-Künstler haben ihr Land freiwillig verlassen. Viele hatten Angst vor den Islamisten. Denn als der Staat Raï salonfähig gemacht hatte, traten sie auf den Plan. Die FIS (Front Islamique du Salut/Islamische Heilsfront) kämpfte gegen das Regime und wollte das Land in den Bürgerkrieg treiben. Auf ihren schwarzen Listen standen Journalisten, Schauspieler, Intellektuelle und Raï-Sängerinnen und Sänger. Für die Fundamentalisten verstieß Raï gegen das islamische Recht, die Scharia. Und sie verurteilten beispielsweise Cheb Hasni, den damals größten Raï-Star zum Tode, woraufhin er 1994 auf offener Straße erschossen wurde. Natürlich ist bis heute nicht aufgedeckt, wer die Täter wirklich waren. Dabei war der 26-jährige Cheb Hasni keineswegs politisch, er stand für den Raï Love und wurde auch "Der Sentimentale" genannt. Aber er hatte es gewagt zu singen: Gott ist Gott, aber die Leidenschaft siegt immer. Deshalb wurde das Massen-Idol stellvertretend für alle die es wagten ihre Meinung zu sagen, ermordet. Daraufhin verließen viele Raï-Künstler ihr Land. Die Erinnerung an diese Geschehnisse in Algerien erinnern fatal an das, was heute passiert, wo der IS Tanz und Musik verbietet und Musiker bedroht. Umso wichtiger ist es, dieses Jubiläum zu feiern und so oft es geht Raï und andere arabische Musik aufzulegen, um auch denjenigen hierzulande, die im Gegenzug in jedem Araber einen islamistischen Terroristen sehen, etwas entgegen zu setzen.

Stand: 25.01.2016, 16.29 Uhr

Seite teilen

Über Social Media